養蜂場日記

白い養蜂場

2011年1月3日 / 養蜂場日記

今日(1月3日)三日ぶりに養蜂場に行きました。

今日(1月3日)三日ぶりに養蜂場に行きました。

大晦日から元日にかけて降った雪は溶け始めていましたが、日陰の部分は写真のとおりです。25センチほどの積雪があったようです。ミツバチたちはさぞかし寒い年末年始を送ったことでしょう。

今日は寒さもやわらぎ、雪解け水の落ちる音があちこちからにぎやかに聞こえてきます。

寒さもこれからが本番、雪の日、みぞれの日、寒風の吹きすさぶ日、ミツバチたちは巣箱の中でひたすら春の訪れを待ち続けます。

あけましておめでとうございます。

2011年1月1日 / 養蜂場日記

宝塚はちみつのマスコット、哲平から新年のご挨拶です。

宝塚はちみつのマスコット、哲平から新年のご挨拶です。

「旧年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。」って、お父さんとお母さんからの伝言です。

「今年も美味しい蜂蜜を沢山お届けして、お客様にうんと喜んで頂きましょう。」と2人で話してましたよ。

ぼくも今年は美味しい蜂蜜がい~っぱい採れる予感がします。

ここだけの話しだけど、ぼくの感は良く当るんだよ!

みなさん楽しみにしててネッ♪

☆ お正月にお客様から、こんな素敵な花束をプレゼントして頂きました。とっても嬉しいです!

MS様本当にありがとうございました!

ヘンシ~ン!

2010年12月27日 / 養蜂場日記

芳香を放っていた純白の小さな花の変身後の姿です。

芳香を放っていた純白の小さな花の変身後の姿です。

初夏、ホトトギスが盛んに鳴き交わしていた頃、新緑を引き立てる真っ白い花が養蜂場の一角を明るく照らしていました。

初夏を代表する“卯の花”。

あれから半年、写真のような姿に変身しました。

ツグミ、ヒヨドリ、メジロ、ホオジロなどの野鳥にとっては美味しい冬のご馳走のようです。

毎年、いつの間にか一粒残らず姿を消しています。

森のどこかで新しい生命が芽吹くことになるのでしょう。

再会!

2010年12月23日 / 養蜂場日記

養蜂場にはいろいろな野鳥が訪れます。

養蜂場にはいろいろな野鳥が訪れます。

寒い季節になると必ずやってくる鳥にツグミがいます。

シベリアで夏の子育てを済ませ、日本で冬を過ごす鳥の仲間です。木の実や虫を食べながら北に帰る春を待ちます。

子供の頃、家の近くのムクの大木に、入れ替り立ち替りツグミの群れがやって来ていたのを覚えています。

甘味のある小さなムクの実は彼等の好物なのです。(当時の子供たちにとってもオヤツがわりの、とっても美味しい木の実でした)

養蜂場には種から育てた2メートルほどのムクの木が一本あります。まだ花も実もつきませんが、いつの日か沢山の実をつけて、記憶の中の大木のように、たくさんのツグミが訪れる木になることを夢見ています!

ツグミと一緒に久し振りに味わう木の実は、どんな味がするのでしょうか。

柚子の大バカ?

2010年12月21日 / 養蜂場日記

桃栗3年、柿8年、柚子の大バカ18年・・・

桃栗3年、柿8年、柚子の大バカ18年・・・

実が生るまでの時間を表現しているそうですが、柚子は18年もの時を要するのだそうです。(現在は接木の技術が進化して、時間短縮が実現しているようですが)

近くのWさんの菜園には2本の柚子の木があります。

5月、我が家のミツバチたちがその白い花に群がっていました。そして今、香り高い金色の実がたわわに実っています。

ミツバチによる受粉がうまくいったようです。

果物の栽培にはミツバチは欠かすことの出来ない存在です。

日頃何気なく食べている果物ですが、その栽培にはミツバチが大きく寄与していることは、これまであまり知られていなかったようです。

小春日和

2010年12月17日 / 養蜂場日記

高気圧に覆われた一日、風もなくぽかぽかと暖かい時にはミツバチたちも外に出てきます。

高気圧に覆われた一日、風もなくぽかぽかと暖かい時にはミツバチたちも外に出てきます。

やがて、短い一時を楽しむかのように飛び回りはじめます。

その数はどんどん増え、次第に羽音が養蜂場を包み込むように大きくなっていきます、春を思わせるような光景です。

しかし、冷たい風が吹いてきたり、太陽が陰ったりすると、あっと言う間に巣箱に帰って行き、あとには静かな冬の養蜂場の風景が残るだけとなるのです。

鍋物三人衆

2010年12月14日 / 養蜂場日記

Sさんの菜園で育った大根、白菜、蕪が勢揃い!

Sさんの菜園で育った大根、白菜、蕪が勢揃い!

私が蜂たちの越冬準備に精を出している最中に、養蜂場の入り口に車の停まる気配がしました。Sさんの私を呼ぶ声がします、“野菜の到来”を予感しました。

軽トラの荷台から姿を現したのは見事な“鍋物三人衆”。

今夜は熱々の鍋物に熱燗だあ~ 元気が出てきました。

ミツバチの越冬

2010年12月12日 / 養蜂場日記

山里の冷え込みは厳しく、ミツバチの越冬に関してはとても神経を使います。

山里の冷え込みは厳しく、ミツバチの越冬に関してはとても神経を使います。

巣箱に入る隙間風は大敵です、蜂球という団塊を作って寒さをしのぐミツバチ、何千という蜂が体を小刻みに震わせて熱を発生させ、巣箱内の温度調節をしています。

彼等の努力を無にするような冷たい隙間風と寒気をシャットアウトしなければなりません。

巣箱内の隙間には断熱材を入れ、外側には樹脂製の断熱材(発泡スチロールより丈夫)で作った箱をすっぽり被せました。

零下に下がる山間部の夜、冷たい北風の吹きつける日、ミツバチたちは写真のような態勢で越冬します。

和の習慣

2010年11月27日 / 養蜂場日記

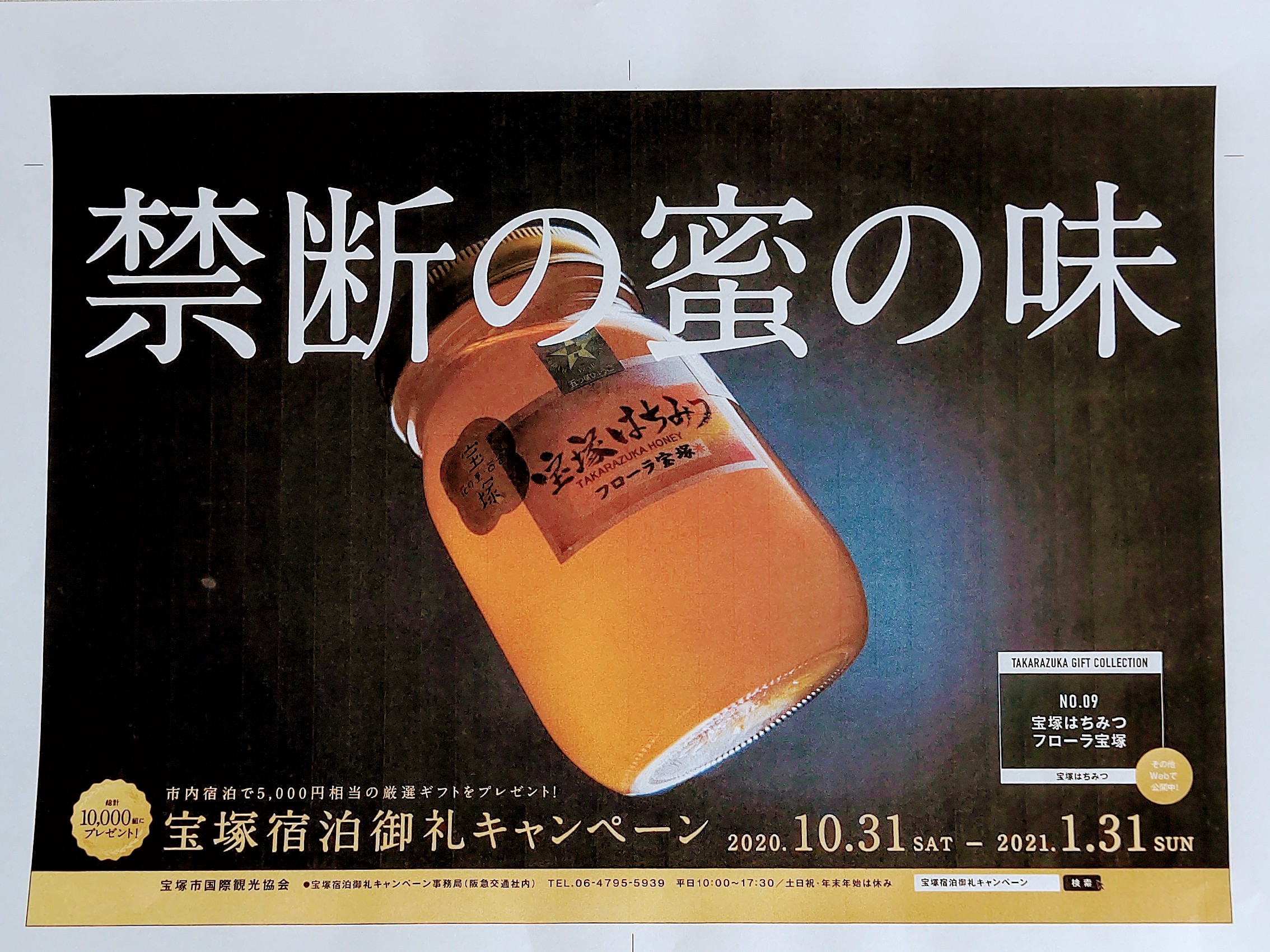

廃止した方が良いとか色々言われますが、お中元・お歳暮・年賀状はなかなか良い習慣だと思うのです。

廃止した方が良いとか色々言われますが、お中元・お歳暮・年賀状はなかなか良い習慣だと思うのです。

誰かから何か頂くのは嬉しいものですし、普段顔を合わせる事ができない方達の近況が分かり、素直に喜べます。

でも儀礼でなく、心を込めて贈りたいもの。

宝塚はちみつでもお歳暮を承っています。ショッピング欄をご覧下さい。

ハチミツは煮豆やゴマメ・きんとん・お煮しめなどにも、お砂糖の代わりとして使える優れものです。

毎年お歳暮シーズンが終わると共に、その年に採れた蜂蜜は完売します。あとは来年の春までお待ち頂くことになります。

養蜂場は山に囲まれた盆地状の土地にあります。

養蜂場は山に囲まれた盆地状の土地にあります。